脇田泰子(ジャーナリズム論、椙山女学園大学 文化情報学部メディア情報学科 准教授)

1.なぜ、人は外国語を学ぶのか

縁あってフランス語をかじり、長年、学んできた。しかし、大学ではジャーナリズムやメディアについて教えている。学生たちは、そんな私をフランス語がわかるとは思ってもいない。新学年を迎え、この春こそは○○語の勉強をしようと意気込みを新たにする人も少なくないだろう。NHKでも新年度からEテレやラジ オで放送が始まる語学番組の宣伝に余念がない。言うまでもなく、最近の講座テキストにはスマホ仕様の電子版もある。番組PRのキャッチフレーズは「おもて なしは“コトバ”から」。2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定し、来日する外国人もぐんと増える。彼らの言葉を身につけることによ り、自由に話をし、視野を広げて、世界とつながりたい。その気持ちはわかる、しかし・・・と、語学の勉強に多少なりとも勤しんだ人ならば、すぐに疑問を感 じるはずだ。

いったい、なぜ人は外国語を学ぶのだろうか。さらには習得したとしても、それが何の役に立つというのだろうか。改めてそのことをつらつら考えていたところ、国際言語文化研究科の関連部局、教養教育院のホームページに「学生の皆さんへ」と題した「外国語科目への招待」http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/dep/Welcome.htmlと いうページを見つけた(そこから、このフランス語科のホームページへと辿り着けることも今回、初めて知った)。そこでは、「外国語を学ぶことは自分自身にとっての『世界』の範囲を広げることだとは思いませんか?」と、読み手にさり気なく問いかけたうえで、「多くの言語を学び、様々な文化や歴史をになう人々 を知り、自分の世界を広げてみませんか。それはきっと一生の財産となることでしょう。」といざなっている。なるほど、中学生のころからフランス語と付き 合ってきた私にも、フランス語がぐっと押し広げて見せてくれた様々な世界が、確かに宝物である、と今さらながらに実感できる。

2.フランス語との出会い ~ モージェとパノラマ ~

父の転勤により、13歳で突然、家族ともどもパリに暮らすことになり、現地の学校に通い始めた。否応なく、フランス語と初めて真剣に向き合うことになった のである。英語や数学のように、言葉がわからなくても、ある程度はついていけそうな科目以外の時間帯に、別室で特別授業としてフランス語を文字通り、一から教えていただけることになったからだ。(尤も、中1レベルの学力しかなかった私は、英語もまた、フランス語とほぼ同様に理解できず、相当な困難を伴ったのが事実である。が、それはさておき、)フランス語の先生は、マダム・ルショー Madame Lechaux という御年70歳くらいの老婦人だった。紹介されるなり、私は白人にはこんな髪の色の人もいるのかと目を見張ったが、よく見るとオール白髪を、日本では当時(少なくとも私)はまだ目にしたこともない明るい紫色に染めているのだった。彼女は、そのミッション系私立女子校で長年、国語を教え、引退後は学校の敷地の一角に建つ別棟の2階の部屋に一人で暮らしておられた。言葉のわからない私に対してだけではなく、誰とでも話をする際はゆったりとしたリズムでにこやかに、いつもヒールの革靴を履き、身のこなしも非常に優雅で、ネックレスがよく似合う人だった。そんな先生の姿を目にし、私は、日本でずっと一緒に暮らしていた同年代の祖母のことを思い出し、先生のおっしゃることを懸命に聞き、早くフランス語が上手になりたい、と素直に願った。

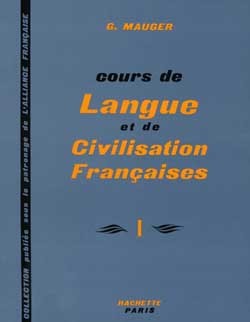

先生がテキストとして用いたのは、“モージェ・ブルー(Mauger Bleu)”と誰もが呼びならわす青い表紙の本で、真ん中にオレンジ色の字でcours de Langue et de Civilisation Françaisesと書いてあった(画像)。

先生がテキストとして用いたのは、“モージェ・ブルー(Mauger Bleu)”と誰もが呼びならわす青い表紙の本で、真ん中にオレンジ色の字でcours de Langue et de Civilisation Françaisesと書いてあった(画像)。

しかし、その正式タイトルが、どんな意味かを調べようという発想もなければ、その本がフランス語を全く知らない外国人向けにフランス語で教える教科 書として書き下ろされた名著で、通称はガストン・モージェ(Gaston Mauger)という著者名に由来することも、ずっと後年まで私は知りもしなかった。フランス語とフランス文化を世界中に広めるため、1883年に創立さ れたフランス政府関連機関、アリアンス・フランセーズ(Alliance Française)は、世界各地にフランス語学校を設立したが、Maugerは、その代表格であるパリ校で1940年代から外国人にフランス語を教え、 戦後は校長も務めた経験を基に、学校の正式テキストとして、この本のシリーズを1~4巻まで記した(それ以外に、モージェ・ルージュ Mauger Rouge 赤モージェも存在する)。初版は1953年で、その5年後には、アカデミー・フランセーズ(Académie française)の「フランス語賞(Prix de la langue française)」を受賞するに至った。言わずもがなのことではあるが、アカデミー・フランセーズとは、フランス学士院(Institut de France)を構成する学術団体の中でも最高の権威とされ、正しいフランス語の守ることを使命に、ルイ13世治下の1635年、宰相リシュリュー (Richelieu 1585-1642)が設立した。さすがは「フランスの言語と文明に関する講義」と銘打たれた堂々たる内容ならでは、の功績である。第1巻の最後の方だっ たかと思うが、夏休みが始まる7月25日の朝、主人公のヴァンサンさん(M.Vincent)が家族とニューヨーク旅行に出かける前に身支度をする場面がある。石鹸で顔を洗い、タオルで拭き、電動シェーバーでひげをそり…と文法的には代名動詞の再帰的用法を学ぶところだ。「前夜に風呂に入った」彼はすぐに 支度が済むが、対するマーガレット(Margaret)夫人は朝から1時間も風呂場を占拠し、お化粧に熱心でなかなか出てこない。唇には口紅、爪にはマニ キュア…と、こちらも描写がやけに念入り(だから語彙も多い)!「もう終わったかい?列車の時間に遅れるよ。」と夫がしまいにじれる辺りのユーモアも含 め、“フランスの文明”が、ヴァンサン一家の日常生活のそこかしこに転がっている。

その古典的な名著の第1巻から漕ぎ出したはいいが、本文はもちろん、文法の説明から練習問題の指示まで、全てフランス語で書かれていて、私は当初、 文法用語も仏和辞典で必死に探し、日本語で理解しようとしたが、ちっとも巧く行かなかった。なぜか。たとえば、la conjugaison des verbes とあるのを辞書で引き、「動詞の活用」とわかっても、それ自体が何のことかを知らなければ、日本語に置き換えたところで、それこそ意味がないからだ。すぐ に私は、文法に関しては辞書を一切、引かず、「そういうもの」だとして、そっくり丸覚えするようになった。しかし、本文の各ページには知らない単語がうん ざりするほど出てくる。さらには、Madame Lechauxの説明も何を言っているのか、理解できる手立てはさっぱりない。私が怪訝な表情を浮かべる度に、先生は私の仏和辞典を手に取っては、「ほ ら、これよ。」と単語を指し示し、「どう、わかる?」と顔を覗き込んだものだ。今でもよく覚えているのは、panoramaという語に出会った時のことで ある。先生はいつものように辞書のページを繰り、「これね、わかる?」と聞いた。「ノン、わからない。」「おや、なぜかしら?」「だって『パノラマ』って 書いてあるから。」と私が答えると、先生は突然、あはは、と大きな声で笑い出した。「それじゃあ、何の役にも立たないじゃない、辞書なのに…面白いわ ねぇ。日本語でもパノラマなの。」女学生のように無邪気に笑い転げる姿が、普段のエレガントな空気感と余りにもかけ離れていて一瞬、呆気にとられたが、心底おかしいと思っている様子が手に取るようにわかり、私もつられて笑ってしまった。そのまま二人で2分間くらい、最後はなぜ笑っているのかもわからないほ ど、腹筋は痛く、涙も出そうだった。会話さえろくに成立し得ない者同士であっても、あんな風に笑い合うことも可能なのだ。

語学の話ではあるが、「人間のコミュニケーションは言葉だけではない」と聞く度に、この時の情景が思い浮かぶ。と同時に、パノラマの一件は、フランス語が絶望的にわからない中で、それでもフランス語だけで教えを受け、わかりたいと必死にもがく日々に俄かに降って沸いた至宝のようなハプニングでもあっ た。「わかる」とは何なのか。通常、新しい語学を習うにせよ、日本にいる限り、私のように極端な経験をすることは少ないだろう。しかし、教わる通りにひた すら学ぶ以外の何ものも持たず、さりとて、それをずっと続けても、なお理解するという現象がまったく訪れてこない暗澹たる状況下に、ひとり置き去りにされ たままの私にとって、Madame Lechauxの屈託のない笑い声は、まさに救いという宝であった。大丈夫、幼い子が何もない中から自然に言語を獲得していくように、それよりは多少、時 間がかかるとしても、いつかきっと、必ずわかるようになるものよ。だから、ゆっくり焦らず、少しずつ進んでいけばいいのだ。先生の笑顔が、なぜか、そう 言っているように思われ、私は意味の伝わらない仏和辞典に憤慨するどころか、むしろ感謝さえした。それこそ、フランス語を学ぶ道を歩むのに、“パノラマ” のような広い眺めを得られた訳ではまったくなかったが、だとしても、あの時、確かに覚えた希望の手応えは、今も実に懐かしい宝物の一つになっている。そして、何事にせよ、結果がなかなか出ず、苦しいばかりの時には、あの時の感慨を思い起こす。

「フランス語という宝物」のタイトルのもと、フランス語は、語学の知識以上にその後も、あらゆる段階でそれに見合った宝物を私に授けてくれるようになるのだが、自宅以外でのコミュニケーション不能という“受難”に突然、見舞われ、どうしたらその渦中から逃げ出せるかという思いでしか物事を眺めること ができなかった当時の私には、まだ、そんなことは知る由もなかった。(続)